2025(令和7)年8月

森 巻吉(けんきち、1877~1939)は、森 巻耳の長男として生まれました。父の巻耳はこのとき福井明新中学校の助教諭でした。同校は、幕末に設立された藩校明道館を前身とし、明新館などを経て1874(明治7)年に福井明新中学と改称されました。その後、福井県立福井中学校となり、戦後の学制改革では1948(昭和23)年に福井県立福井高等女学校と統合されて福井県立福井第一高等学校、次いで1957(昭和32)年に福井県立藤島高等学校と改称されました。

森の一家は巻耳の転勤に伴って岐阜県に移り、巻吉は1890(明治23)年に岐阜県岐阜尋常中学校に入学しました。巻耳は既に退職した後で、家計は苦しく、巻吉は大阪高等英学校(現・桃山学院大学)に転校しました。桃山学院は、英国聖公会の宣教師ワレン(Charles Frederick Warren)が1884(明治17)年に居留地内の聖三一教会に三一小学校と三一神学校を開設したことに始まります。1890(明治23)年には両校を連絡する高等英学校が大阪市天王寺区にでき、1895(明治28)年に桃山学院と改称されました。

巻吉は父の理解者となり支援者となりました。両親の影響を受けて入信した巻吉は、失明した父が信仰に生きる姿を見て、勉学に邁進しました。巻吉は、金沢の第四高等学校を経て東京帝国大学文科大学(英文学科)に進学し、教育行政に進むことを決めました。

大学での巻吉は、小泉八雲の講義、小泉の退官後に講師になった夏目金之助(漱石)の講義に惹かれ、文学に魅力を感じるようになりました。卒業前年の1903(明治36)年に漱石と出会った巻吉は、その人柄や学殖の深さに魅了され、漱石の家を訪れて教えを請うようになりました。東京大学総合文化研究科・教養学部駒場博物館には、巻吉の筆記による1903年から1904年にかけての受講ノート『GENERAL CONCEPTION OF LITERATURE』(通称・森ノート)があります。

大学を卒業した巻吉は、1904(明治37)年、第一高等学校の嘱託として清国官費留学生の英語授業を担当しました。これは当時漱石が東京帝大で英文学、一高で英語を教えており、その推薦によるようです。巻吉は、1905(明治38)年に漱石から「馬奇」という号を受け、1907(明治40)年にはその筆名で「帝国文学」❹に短編小説『呵責』を発表し、また森 萇楚の筆名で「六合雑誌」❺に『角笛』を発表しました。『呵責』は漱石への尊敬が昂じてその文体に似ていたことから、漱石は巻吉に一個の文学人として大成してほしいことを告げたとされます。巻吉は文学の道は断念しましたが、漱石との交流はその後も続きました。

巻吉は、1909(明治42)年に第一高等学校の教授に就任し、その後も留学生の教育を担当しました。1922(大正11)年からは米・英・独に留学して英語英文学や語学教授法を研究し、複数の英語教科書を著しています。その後、1927(昭和2)年に松本高等学校の校長となり、1929(昭和4)年には第一高等学校に戻って校長になりました。その就任の際には、自分は未熟であるが校長を引き受けたからには「吾輩も男でござる」と述べ、漱石の則天去私にならって自分は「則天捨私」でいくとも述べたとされます。

この時期、一高では移転が進められており、校長としての巻吉にとっても大きな事業でした。一高は長く本郷の向ケ岡にあったことから「向陵」とも呼ばれましたが、1935(昭和10)年に駒場に移転しました。本郷の時計台(登録有形文化財)は一高時代からの本館で、移転後間もない1937(昭和12)年の第47回紀念祭寮歌「新墾(にいはり)の此の丘の上」(田中隆行・作詞、服部正夫・作曲)の結びでは次のように歌われています。

思出は盡(つき)ず湧きくれ 逼り來ぬ別離(わかれ)の刻(とき)は

玉蜻(かぎろひ)の夕さり來れば 暮れ殘る時計臺(うてな)めぐりて

集ひ寄る和魂(にぎたま)の群 壽(ことほぎ)の酒掬(く)まんかな

◇

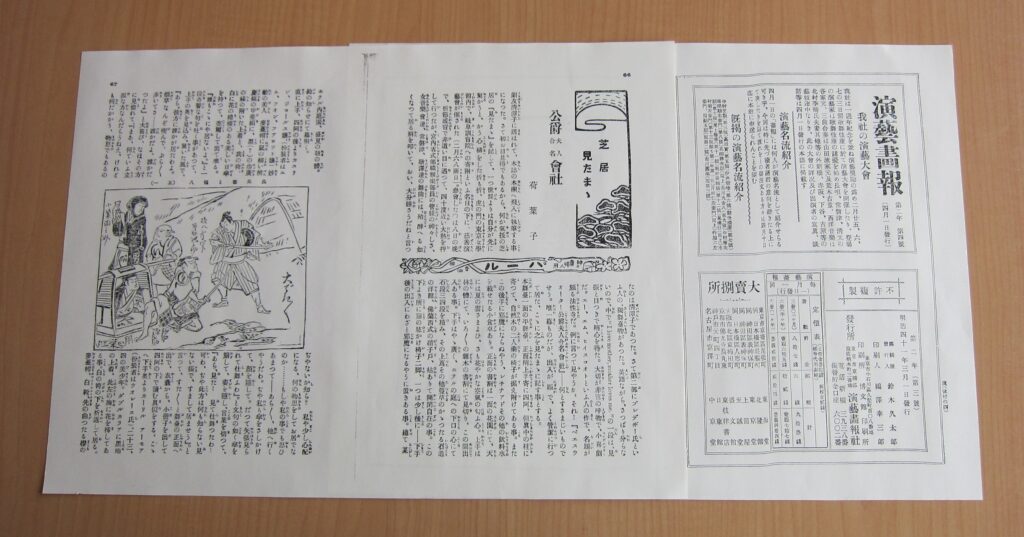

慈善演芸会は、巻吉を中心に川瀬元九郎らが尽力して企画され、英米両国大使をはじめとして新渡戸稲造、大隈重信らも発起人となりました。漱石は巻吉から校舎新築の資金募集のことを聞き、発起人に加わりました❻。次の写真は『演藝畫報・第二年第四號』(明治41年3月発行)の〈芝居見たまゝ〉に掲載された「公爵夫人合名會社」❼という記事の複写です。

慈善演芸会の演目は宮内省式部職雅楽部の管弦演奏、常磐津、歌沢連の端唄などでした。このうち宮内省の雅楽部員による演奏は、夏目漱石門下の俳人で宮内省式部官でもあった松根東洋城(まつね・とうようじょう)と巻吉との間に親交があり、友情出演で実現したようです。

岐阜訓盲院校舎の新築費用1万円余は、慈善演芸会の収益金に加えて国内外の人々からの寄付で賄われました❽。森巻耳院長は、感謝を述べた文で、失意の淵から盲教育事業を志した過程の心奥に言及しています。

――「回顧すれば予が失明前、徒らに定めなき虚栄の慾に憧れて、心眼為めに屡々(るる)暗雲に閉ざされたりしが、果然一たび失明の苦杯を嘗めしより、頻(しきり)に胸中一団の明火を宿し、以て予が性情に一変革を起し、自ら濁れる過去半生を深く慙(は)づると共に、至情一片献げて我国盲人社会の為めに尽し、幸に畢生を清うせん事を期して以来、衷心甚だ軽きを覚えるに至ったので有ります。」(『岐阜訓盲院報 第五号』、1908年)

「古往今来」の筆者による註記

❹「帝国文学」は1895(明治28)年に創刊された学術文芸雑誌で、1920(大正9)年に廃刊されました。東京帝国大学文科大学の井上哲次郎、上田万年、高山樗牛、上田 敏らが組織した帝国文学会の機関誌で、評論や外国文学が紹介されました。

❺「六合(りくごう)雑誌」は、1880(明治13)年に創刊されたキリスト教青年会の機関誌で、1921(大正10)年に終刊となりました。1880年に小崎弘道、井深梶之助、田村直臣、植村正久らによって始められた東京青年会(後の東京YMCA)からキリスト教界の総合雑誌として刊行され、思想・文学・教育・政治・社会などの分野の革新的な論文が掲載されました。

❻夏目漱石から渡辺和太郎に宛てた慈善演芸会の切符に関する葉書/渡辺和太郎(1878~1922)は海産物商、石炭商として財を成した渡辺福三郎の長男として横浜に生まれ、横浜正金銀行に勤務しました。欧米視察でのロンドン滞在中に漱石と知り合い、生涯親交を続けました。しかし病弱で、漱石は数度にわたって病気見舞いの書簡を送っています。

二月五日 牛込區早稻田南町七番地より神奈川県大磯角半方渡邊和太郎へ

拜啓御病中をも顧みず御無禮の事相願恐縮の至。大磯では例の切符も何の御役に立つまじく甚だ御氣の毒に存候。昨今の御模樣如何に御座候や。折角御養生專一に候。先は御禮迄 匆々頓首

夏目漱石から森 巻吉に宛てた慈善演芸会の切符に関する書簡/巻吉が1908(明治41)年1月26日に切符4枚の売りさばきを漱石に依頼したことを受けて状況を伝えたもの。森院長夫妻は1月30日に上京し、巻吉宅に逗留して慈善演芸会に出席しました。

二月五日 牛込區早稻田南町七番地より牛込區早稻田南町四番地森卷吉へ

啓上

御老人御逗留定めて御多忙の事と存候例の切符は先方の人大磯へ病氣療養の轉地中にて賣り損へり。然し御愛嬌に一枚は買つて呉れ候。小生も一枚頂戴致候

土曜には參る筈なれど小宮が行きたさうだから切符をやり申候あゝ云ふ處は若い人の方が出席する資格多きかと存じ割愛致候

此次の木曜に寶生氏を賴む積なり。尤も三時頃からみんなが來て遊ぶ由御出待ち候

切符代は大磯より爲替のまゝ差上度どうか御面倒ながら御受取願度夫から小生の分は現ナマにて封じ入候御落手願候

御老人へ御挨拶の爲め參上致す筈の處御混雜中と云ひ且つ御迷惑と存じ差控居候あしからず御容赦

先は右迄 匆々

二月七日 金之助

森卷吉樣

右の外に訓盲院の爲めに寄附金など御募りの計畫あらば多少は喜捨仕るべく又發起人として送附を受けたる切符四枚購買の義務有之ば無論あと二枚は受持可申御遠慮なく御申聞被下度候

・文中の「小宮」は小宮豊隆(1884~1966)のことです。東京帝大独文科を卒業し、学習院大学教授となり、漱石門下の論客でした。

❼『演藝畫報・第二年第四號』の66頁で、「公爵夫人合名會社」の執筆者「荷葉子」は、「劇友淸潭子に誘はれて、本誌の本欄へ飛入に執筆する事になつた」と記し、その冒頭で慈善演芸会について「虎の門の東京女學館内で、岐阜訓盲院への寄附といふ名目の下に、慈善演藝会が催された(二月六八兩日)。参会したのは八日の晩で、(中略)宮内省式部職雅樂部員の管絃の神々しさ、女音樂会連、常磐津、歌澤連の舞曲には、殆酔へる如くなつて」とあります。タイトルの「公爵夫人合名會社」は同日の第二部で上演された英語による独り舞台物(一幕)の小喜劇『ベエスウォーター公爵夫人合名會社』のことで、以降にその粗筋が記されています。

❽岐阜日日新聞・1908(明治41)年9月6日、寄付金募集の記事

岐阜訓盲院建築費寄附金募集 近府縣に於ける失明者救濟教育機關として唯一岐阜訓盲院あるのみ(中略)如恁(かくのごとく)訓盲院が好成績を擧げつゝあると同時に從來の設備之に伴はす先づ差當り生徒を收容すべき家屋の狹隘を告ぐるに至れり、恰(あたか)も好(よ)し曩(さき)に一英人は遙かに岐阜訓盲院の事業を賛し英貨三百磅(ぽんど)(約吾(わが)三千圓)を寄せ來り次いで本年二月伯爵大隈重信其他朝野の貴紳は同院の為め慈善演藝會を東京に催し該收入金千七百圓を擧げて寄附されしを以て今は建築工事費の過半額を得たるも猶ほ約二千圓を不足せり此に本社は同院の事業を賛し廣く江湖仁侠(こうこじけふ)の士に訴へ應分の義金を募り以て其工事を完成せしめんと欲す(後略)

参考文献

「漱石全集 第十四巻 書簡集」夏目漱石著(岩波書店、1985年)

「岐阜盲学校百年史」岐阜県立岐阜盲学校創立百周年記念事業実行委員会編(1994年)

「森巻耳と支援者たち 岐阜訓盲院創立のころ」東海良興著(岐阜県立岐阜盲学校創立120周年記念事業実行委員会、2014年)

「岐阜盲学校の創設者 森巻耳物語」小澤純子著、国枝利博画(岐阜県立岐阜盲学校、2016年)

新資料・漱石『文学論』講義の序論「外国語研究の困難について」-森巻吉受講ノートからの影印・翻刻・翻訳と解題-、服部徹也・樋口武志、慶應義塾大学学術情報リポジトリ、24~44(2017)(http://koara.lib.keio.ac.jp)

岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内