2025(令和7)年7月

宮崎繁三郎(1892~1965)は陸軍の軍人(軍歴は1911~1945年)でした。岐阜中学校を卒業後、陸軍士官学校を経て歩兵第一六連隊(新潟県新発田市)に配属されました。

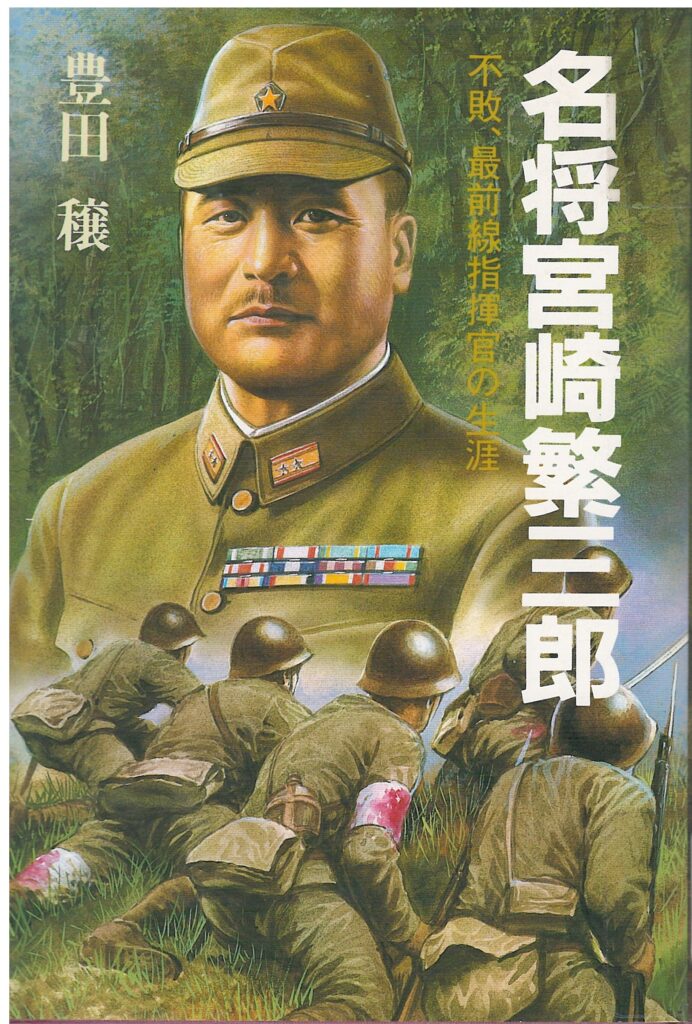

『名将宮崎繁三郎 不敗、最前線指揮官の生涯』で著者豊田 穣は、1985(昭和60)年に宮崎の生家(岐阜市北島)を訪れ、その足で岐阜高校にも立ち寄ったときのことを記しています。その場面を引用します。

――「校長の富成侑彦先生がおられて、明治44年に岐阜中学校を卒業した宮崎繁三郎について、話をしてくださった。といっても、5年間全般を通じての概評という形でしか残っているものはない。繁三郎は操行は優良で、卒業成績は8番だという。同級生には大橋忠一がいる。(中略)数年前に作られた『岐阜高校百年史』があるので、繁三郎が在校した明治39年から44年までの分をコピーしてもらった。」

宮崎が岐中に入学した1906(明治39)年は日露戦争に勝った翌年で、国内は戦勝気分に沸き立っていました。この頃は軍国主義とスパルタ式教育の時代で、生徒の実弾射撃訓練も行われました。

同年10月12日には、関ケ原戦役300年祭の行事として、全校生徒500人が修学旅行を行いました。先ず汽車で関ケ原に行き、記念式典に臨みました、折から降りしきる雨に、生徒からは「石田三成の涙雨だ」との声も出ました。午後は垂井まで約6㎞の道のりを行軍して一泊。翌日の帰路は岐阜までの約21㎞を踏破しました。

当時の林 八蔵校長は、冬季の暖房使用を段階的に減らし、1909(明治42)年には全廃しました。生徒はこれに反発し、椅子を壊してストーブにくべたこともありました。その一方で、風紀上、行動が芳しくない中学生もあり、運動部間や学校間の乱闘事件のほか、盛り場らしくなってきた柳ケ瀬などで酒楼に入るなどの問題も起きました。乱闘での生徒の処分が多いことについて、当時の知事の薄 定吉(すすき・さだきち、1862~1927;在職1906~1913)は、「元気旺盛でよろしい」と語ったといいます。

宮崎は、1909年9月の天皇岐阜巡幸の際に岐阜中学校で授業を参観されたときには、生徒代表として御前で作文を朗読しました。

◇

宮崎は「攻撃に際しては先頭を、退却では最後尾を」の方針を貫き、ビルマ(現・ミャンマー)防衛戦の全面崩壊をもたらしたインパール作戦の後に師団長になりました。宮崎の師団は1945(昭和20)年に防衛戦を展開しましたが、結果として敵中に孤立し、同師団はミャンマー東部で終戦を迎えました。

その後は収容所に収容されましたが、英軍の捕虜となって部下が不当な扱いを受けたとき、泣き寝入りすることなく英軍に抗議を行って部下を守ったとされます。宮崎は収容所での生活を題材にした戯曲に加えて、戦訓と半生を盛り込んだ回想録も書きましたが、帰国に際して持ち帰ることはできなかったとされます。

1947(昭和22)年6月に帰国後、東京・代田の自宅で夫人・長男・長女・次男らと再会を果たしました。代田の家は焼けていたので、同所にバラックを建てましたが、しばらくして下北沢の駅前に店舗を購入し、「岐阜屋」と名付けて岐阜の名産品、陶磁器、和傘などを取り寄せて商いました。

参考文献

「名将宮崎繁三郎 不敗、最前線指揮官の生涯」豊田 穣著(光人社、1986年)

岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内