2025(令和7)年8月

森 巻耳(けんじ)は加賀藩の中間小頭(ちゅうげんこがしら)、坂井洗耳とそのの次男として金沢市野町に生まれ、藩の中学東校、次いで福井、大阪で英語を学びました。その後、福井明新中学校、石川県中学師範学校で英語を教え、滋賀県師範学校から1887(明治20)年に岐阜県岐阜尋常中学校に教諭として赴任して英語と博物を担当しました❷。しかし森は、1888(明治21)年に眼病のため辞職し、退職直後にチャペルより洗礼をうけました。

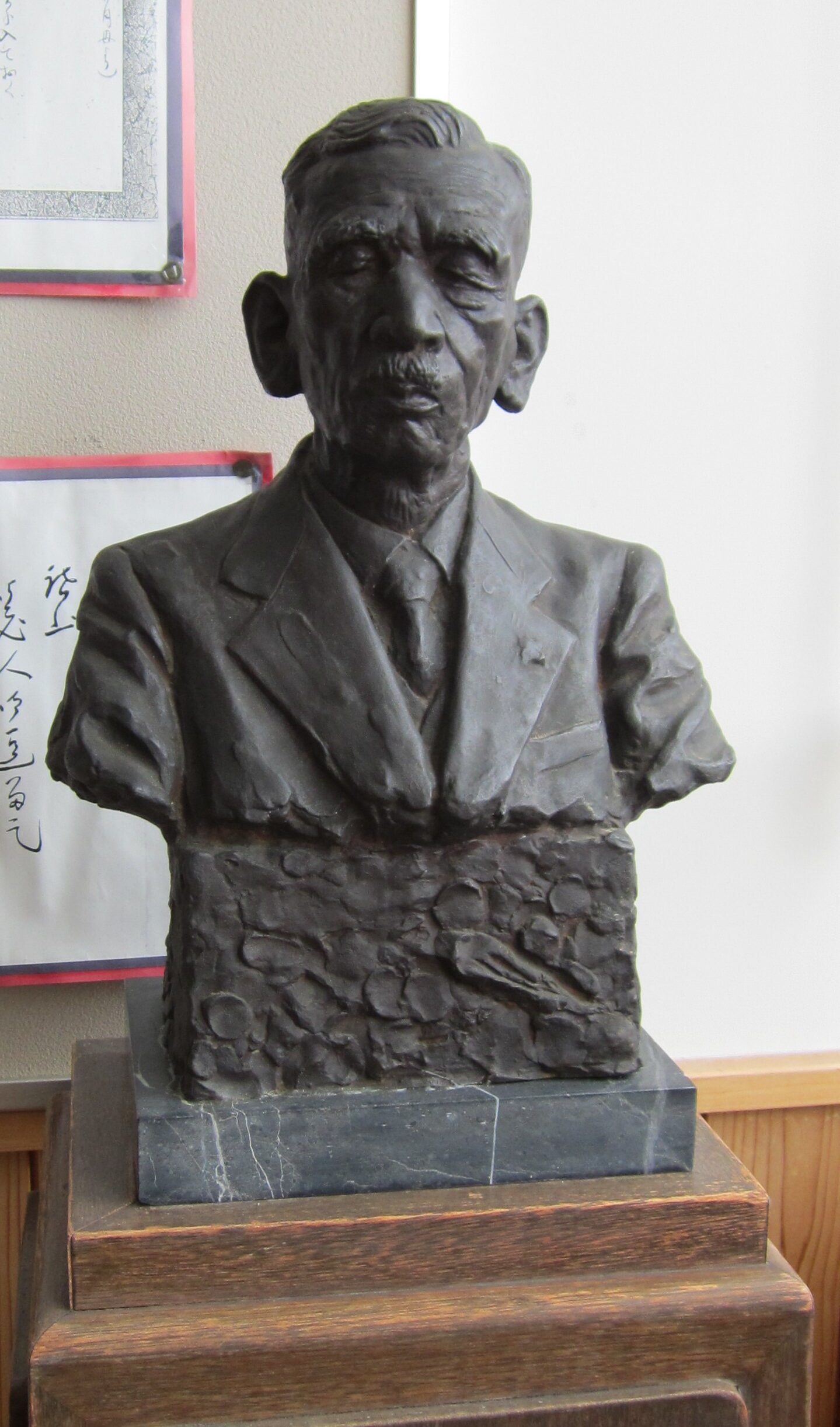

(令和7年6月・撮影)

1891年10月28日、濃尾地震が起きたとき、森とチャペルは高須(海津郡高須町)に臨時説教会で出張していました。米屋町の仮会堂は焼失したので、岩根町のチャペルの自宅東側に小屋を建てて礼拝所としました。

このとき、「英国の某婦人」が匿名と永久不滅の事業への使用を条件として金員をチャペルに寄贈しました。チャペルは森と計らい、神田町(旧・岐阜市役所南庁舎の向かい側)に土地を購入して被災した視覚障害者を援護するための鍼按練習所を設け、5人の鍼灸師に経営を委託しました❸。

鍼按練習所の目的は被災者救済で鍼灸技術の伝習が中心でしたが、森とチャペルは人格の陶冶や教養の修養も必要であると考えるようになりました。かつて学校に身を置いた森は全人教育のためには学校が不可欠であると痛感し、チャペルは故国で視覚障害者の教育に携わった経験と点字法の知識があって、二人は1893(明治26)年12月に鍼按練習所を閉鎖して盲学校の設立をめざしました。

森は、1894(明治27)年3月に岐阜聖公会訓盲院を設立して初代院長になり、同年8月に東京盲唖学校に入って点字やマッサージ教育法を学びました。東京盲唖学校は、1888年に訓盲唖院(文部省直轄)を改称して設立され、1909(明治42)年に盲教育部門が東京盲学校として独立しました。東京盲学校は戦後の学制改革で東京教育大学の附属学校の一つとなり、同大学教育学部附属盲学校となりました。1978(昭和53)年には筑波大学附属盲学校と改称され、更に2007(平成19)年には同大学附属視覚特別支援学校となりました。

約半年間の研修を終えた森は、岐阜聖公会訓盲院に普通科と鍼按科を設け、教授法は既設の京都市盲唖院や東京盲唖学校に準拠しました。チャペルは院の管理を担当しましたが、間もなく帰国しました。

森が学校の設立をめざしていた頃、国内では1889(明治22)年に石川倉次らによって五十音を六点点字(三点二行)で表す方法が考案されました。1890年には点字選定会が開かれ、同年11月1日の第4回選定会で石川の方法が日本点字として採用されました(11月1日は2013(平成25)年に点字制定記念日になりました)。

日本点字の制定を機に盲教育機関が各地に拡がりました。1902(明治35)年の内国盲唖学校一覧表(官報第5667号、明治35年5月28日)からは1901(明治34)年末の時点で開校していた学校とその概要を知ることができます。以下は各校とその創立年です。

1878(明治11)年 京都市盲唖院

1880(明治13)年 東京盲唖学校

1890(明治23)年 高田訓朦学校(新潟県上越市高田)

1892(明治25)年 横浜基督教訓盲院

1894(明治27)年 岐阜訓盲院、北盲学校(札幌市)

1895(明治28)年 函館訓盲院

1898(明治31)年 福島訓盲学校、東海訓盲院(静岡県掛川市)、長崎盲唖学校

1900(明治33)年 豊橋盲唖学校、長野盲人学校

◇

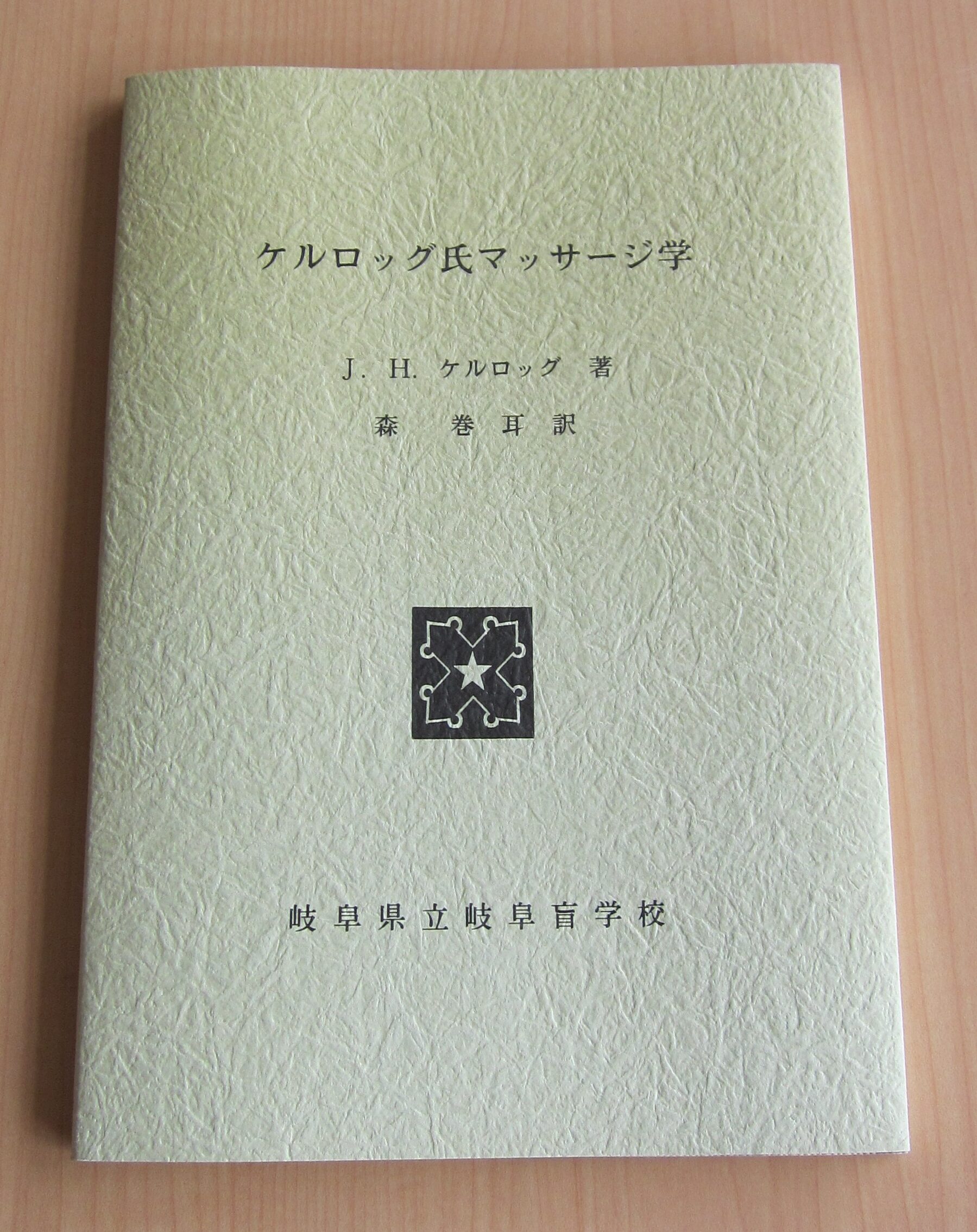

岐阜訓盲院は、ニュージーランドの視覚障害者女性(アナ・リディア・ウイリアムス)から300㍀の寄付を受け、1907(明治40)年に岐阜市梅ケ枝町に土地515坪(約1700㎡)を購入しました。これを受けて岐阜訓盲院の新校舎建築費募集のための慈善演芸会が企画されました。慈善演芸会には、森の岐中時代の教え子、川瀬元九郎(明治24年卒)も協力しています。川瀬はアメリカ・ボストン大学医学部に留学しており、J.ケロッグによるマッサージ法の学理書『The Art of Massage』を森に紹介しました。森は同書を点訳し1897(明治30)年に出版しました。ケロッグはアメリカの医学者で、健康療法などを多く考案し、シリアル食品のコーンフレークを発明して販売したことでも知られています。

(岐阜県立岐阜盲学校・所蔵、令和7年6月・撮影)

慈善演芸会は1908(明治41)年、2月6日・8日の両日に東京女学館で開かれました。3月1日には華族会館で報告会が行われ、森院長に収益金が手渡されました。

チャペルは平凡な一人の牧師として故地ノートンで英国の土と風になりました。約半世紀の時を経て1994年の夏、岐阜盲学校の生徒と職員の有志27人はチャペルの墓を訪れ、英国聖公会も訪問しました。英国聖公会のP.レオン氏の言葉-「国益や利潤ばかりの追求では本当の国際交流にはつながらない。チャペルのように、得失を越えた〝こころの交流〟の時代が求められています。」

〔岐阜県立岐阜盲学校の沿革〕

1891(明治24)年 鍼按練習所を岐阜市神田町に開設(濃尾震災の罹災者救援)

1893(明治26)年 鍼按練習所を閉鎖

1894(明治27)年 鍼按練習所跡地に岐阜聖公会訓盲院を設立

1895(明治28)年 岐阜市東都賀佐町(現・司町)に移転(普通科、鍼按科)

1905(明治38)年 岐阜訓盲院と改称

1907(明治40)年 私立岐阜訓盲院と改称

1909(明治42)年 岐阜市梅ケ枝町に移転

新校舎落成式並びに創立15周年祝賀式、訓盲院唱歌(校歌)を制定

1924(大正13)年 岐阜県立代用岐阜訓盲院と改称(初等科、中等科)

1932(昭和7)年 岐阜県立代用岐阜盲学校と改称

1940(昭和15)年 岐阜県盲学校と改称

1948(昭和23)年 小学部、高等部(理療科)を設置

1949(昭和24)年 校舎復興

1950(昭和25)年 岐阜県立岐阜盲学校と改称(高等部に専攻科、別科(あんま科))

2003(平成15)年 岐阜市北野町に移転

「古往今来」の筆者による註記

❷岐阜盲学校には滋賀県師範学校の便箋に書かれた森 巻耳の「履歷書」(部分、複写)があります。同書は1886(明治19)年4月に書かれたもので、彼が岐中に赴任する前年にあたります。

履歴書

石川縣金澤區大工町貳拾壱番地

石川縣士族 森 巻耳 三拾壱年二ケ月

學業

一 明治四年一月金澤旧中學東校ヘ入學英學教師長野挂次郞等ニ付キ英學一年間修業

同年十二月金澤中學校ニ於テ英學教師石阪専之介等ニ付キ英學一年間修業

同五年十一月旧足羽縣福井ニ於テ同地旧英學校御雇米人ウァヰコーフ并ニマゼツトニ付キ英語學半年間修業

同六年五月大阪府下ニ於テ米人モリス等ニ付キ英語學大約一年間修業

同七年六月金澤旧巽英學校ヘ入學英人ラムベルト并ニ伊東祐之等ニ付キ英語史學物理學數學地誌ノ諸科二年七ケ月間修業

同十年一月金澤旧啓明學校(后中學師範學校ト改祢)ニ於テ文學教師芦野巻藏理學教師米人ウヰトニー語學教師米人ウイン等ニ付キ英學生理學動物學植物學ノ諸科二年五ケ月間修業爯后英語生理動物植物ノ四科ヲ教授シ尚其余暇ヲ以テ右學科ヲ修業セリ

・冒頭部にある「長野挂次郞」は、幕臣で幕末・明治に通訳を務めた長野桂次郎(1843~1917)のことと考えられます。

・森は石川県中学師範学校では教える傍らで特別研究生として研鑽を積み、1888(明治21)年に博物動物科中学教員免許を取得しました。なお、「爯后」は「その後」を意味する「爾後」(じご)と判読されます。例えば、「称」の旧字体は「稱」で、「穪」は俗字です。ここでは、「尓」-「爯」-「爾」が同義とみなされ、「爯」が「爾」の簡略化された字として使われていると考えられます。

❸岐阜日日新聞・1894(明治27)年3月14日、訓盲院に関する記事/括弧内は「古往今来」の筆者によります。

●訓盲院 岐阜聖公會基督教徒が當市神田町に訓盲院を設立す其趣者(旨)は滿十歳以上の盲人子女を教育して自活の法を授け按摩指術の改良及び極貧盲者救際(済)等にありて管理者は森巻耳氏福泉粂次郎氏等にて一昨日十二日頃開院したる筈なり

参考文献

「岐阜盲学校百年史」岐阜県立岐阜盲学校創立百周年記念事業実行委員会編(1994年)

「森巻耳と支援者たち 岐阜訓盲院創立のころ」東海良興著(岐阜県立岐阜盲学校創立120周年記念事業実行委員会、2014年)

「岐阜盲学校の創設者 森巻耳物語」小澤純子著、国枝利博画(岐阜県立岐阜盲学校、2016年)

「令和4年度同窓会会報」岐阜高校と岐阜盲学校と夏目漱石と私(櫛部啓子・記)

岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内