2025(令和7)年9月

2025(令和7)年は昭和100年と15年戦争が終わって80年の節目の年です。今回のシリーズの始めにあたり、1926(大正15・昭和元)年と1945(昭和20)年のできごとからご紹介します。

改元と受験熱 『岐高百年史』には「明治期が日本の栄光の時代であったとすれば、大正期はデモクラシーの時代でありながら、国民にとっては何か不安な時代であった」(351㌻)とあります。1926年12月25日、天皇崩御を受けて政府は大喪(たいも)の告示を出し、「昭和」と改元して、諒闇(りょうあん)を1年、廃朝を12月26日から3日間としました。(「諒闇」は服喪のこと、「廃朝」は天皇が儀式や政務に臨まないこと)

服喪の中、1927(昭和2)年はインフルエンザ(流行性感冒)の蔓延で明けました。インフルエンザの世界的流行は大正期半ばの1918(大正7)年に起き、このときの大流行では当時の世界の人口(約20億人)のうち25~30%が感染したと推測されています。日本では1918年から1920(大正9)年にかけての三波の流行で合わせて約2400万人が感染し、約40万人が死亡したとされます。

この頃、それまでは鉱山などで防塵用に使われていたマスクが感染予防用に注目を集めました。明治期のマスクは真鍮製金網の芯にフィルターとして布地を取り付けたものでしたが、1923(大正12)年には内山武商店が「壽マスク」を発売し、マスクの商標登録品の第一号になりました。芯の素材はセルロイド、フィルターには別珍(木綿のビロード)や皮革類が用いられました。 また、1927年2月、県は「小学校教員私宅教授ニ関スル件」という通牒を出しました。小学校教員の私宅教授という形で行われていた中等学校への入学準備教育について、「事由ノ如何ニ拘ラス、爾後断シテカカルコト無之様、厳重ニ御取締相成度」としています。中学校では上級学校への進学のための補充授業が既に始まっており、同様の状況が小学校にも及びつつあったと考えられます。

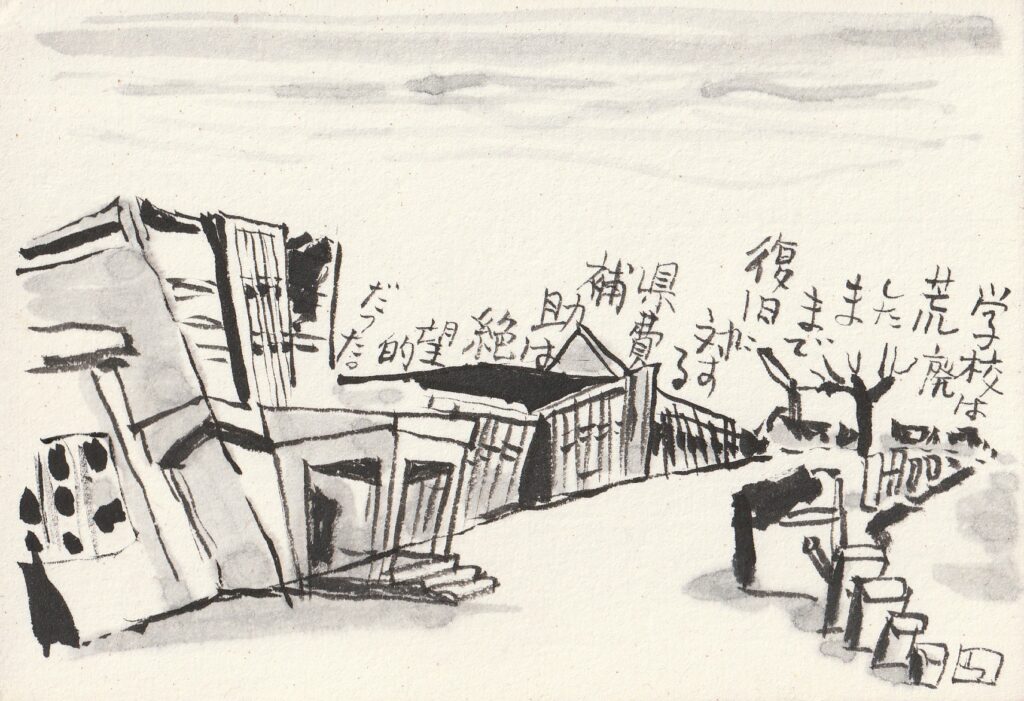

敗戦と復興 1945年7月9日の21時30分頃、約70機の米機B29が飛来して岐阜の市街地を空襲し、約5時間後に去りました。一夜で市内の約7割は焼土と化し、火災は10日の明け方にようやくおさまりました。上の写真は岐阜新聞に連載された『岐高百年史』の挿絵で、戦災を受けた校舎本館の玄関付近が描かれています。旧校舎の本館は4階建てでしたが、このときは一部2階建てであったことも分かります。

『岐高百年史』には「駅頭に立って北を望めば、丸物❶の残骸を除いては県庁❷まで一望の焼け野原だった。鷺山が間近に見えた」、「焼けただれた市電車両❸は横たわり、空中架線が力なくさがっている中を、市民は右往左往していた。幸いに近接市町村の応援があって、市街地の整理は割りに順調にはかどった。救援のにぎりめし、その他の物資も入って来た」(488㌻)とあります。

8月15日正午、終戦の詔書。8月28日に文部省は「九月中旬までに全学校の授業を再開するよう」との通牒を出しました。

9月1日、岐一中は授業を開始。岐高女では同日9時に全員出校して始業式を行い、詔書奉読。次の日からの作業(焼け跡整理など)が指示され、勤労動員先の川崎工場(各務原)の作業員と別れの式が行われました。

戦後の歩みは、こうして始まりました。

「古往今来」の著者による註記

❶丸物は京都市下京区に本店を置く百貨店でした。中林呉服店の経営者、中林仁一郎(なかばやし・にいちろう)は、京都駅前の「名産館」にも出店していましたが、1920(大正9)年に京都駅烏丸口に近い東本願寺の所有地に土産物店「京都物産館」を設立しました。京都物産館は、1929(昭和4)年に日本百貨店協会に加盟し、1930(昭和5)年に京都物産館岐阜支店が柳ケ瀬に開業しました。京都物産館は、1931(昭和6)年には商号を「丸物」とし、豊橋支店も開業しました。その後、丸物は1977(昭和52)年に商号を「京都近鉄百貨店」と変更したので、岐阜の丸物は京都近鉄百貨店岐阜店となり、「岐阜近鉄百貨店」と通称で呼ばれていましたが、1999(平成11)年9月に閉店しました。なお、丸物のほかに戦後に岐阜市内にあった主な百貨店は次のとおりです。

・山勝百貨店(1950年開店、閉店後は岐阜パルコ、1976~2006年)

・新岐阜百貨店(1957年開店、閉店後はイクト(ECT)、2009~2024年)

・丸宮(1962年に名鉄岐阜ストアーに業態転換、その後、岐阜メルサ、1990~2009年、ドン・キホーテ柳ケ瀬店、2011~2020年)

・岐阜高島屋(1977年~2024年)

❷当時は司町(現・ぎふメディアコスモスの東隣)にありました。

❸名古屋鉄道の軌道線である岐阜市内線は、旧・美濃電気軌道が1911(明治44)年に開業した現・名鉄岐阜駅前付近から今小町付近まで(後の長良線の一部を含む)の区間、及び忠節方面へ1925(大正14)年に開業した路線です。

本線は、JR岐阜駅北口から名鉄岐阜駅の西側を経て徹明町駅(忠節支線と美濃町線が分岐)に至り、長良北町駅からは高富線につながり、市街地ではほぼ全線が道路上を走る併用軌道でした。忠節支線は、徹明町駅から分岐し、千手堂駅(鏡島線が分岐)を経て忠節駅に至り、忠節駅からは揖斐線につながっていました。岐阜市内線の電車で通学する生徒にとっての最寄り駅は、本郷町駅・菅原町駅・西野町駅・忠節橋駅・忠節駅などで、2005(平成17)年に全線が廃止されました。

参考文献

「岐高百年史」清 信重著(1973年)

岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内