2025(令和7)年10月

司馬遼太郎の長編歴史小説『坂の上の雲』の舞台は、欧米列強に学び近代国家建設に向かう維新後の日本で、その第二部「渡米」に広瀬武夫(1868~1904)が登場します。主人公兄弟の弟である秋山真之(1868~1918)と広瀬は、共に1897(明治30)年6月26日、秋山は米国へ、広瀬は露国への留学が発令されています。小説では、広瀬は「風変わりな男で、(中略)「おれには嫁が多すぎてこまる」といっていた。かれのいう嫁とは、海軍と柔道と、もうひとつは漢詩だった」と描写されています。

広瀬武夫は、大分県竹田市に生まれましたが、幼時に母親と死別して祖母に育てられました。自宅は西南戦争で焼失し、一家は高山市に転居しました。父の重武は、岡藩の権大属(ごんだいぞく)を退官し、神奈川県などの裁判所を経て高山の裁判所で所長になりました。

岡藩(竹田藩とも)は、藩庁を岡城(現・大分県竹田市)に置き、豊後国の大野郡・直入郡・大分郡を治め、その石高は豊後国で最大でした。織田信長、豊臣秀吉に仕えた中川家の中川秀成が1594(文禄3)年に播磨国三木城主から岡城に入って以降、一度の移封もなく廃藩置県まで存続し、廃藩置県では岡県となった後、大分県に編入されました。岡藩は、江戸時代後期に医家の出身で文人画家の田能村竹田(たのむら・ちくでん)を輩出したことでも知られています。

広瀬は、編入した高山の煥章(かんしょう)小学校(現・高山市立図書館煥章館)を1882(明治15)年に卒業し、すぐに同小学校の代用教員になりました。この学校は、瀧井孝作の祖父で大工の瀧井與六が建てた飛騨地方で最初の近代的な学校でした。「煥章」の語は、『論語 泰伯』の一節「煥乎として其れ文章に有り」に由来し、古代中国の伝説上の聖王堯(ぎょう)の時代の文物探求を表す語です。なお、現在の「煥章館」という名称は、図書館が煥章学校(現・高山市立東小学校)にあることに由来します。

◇

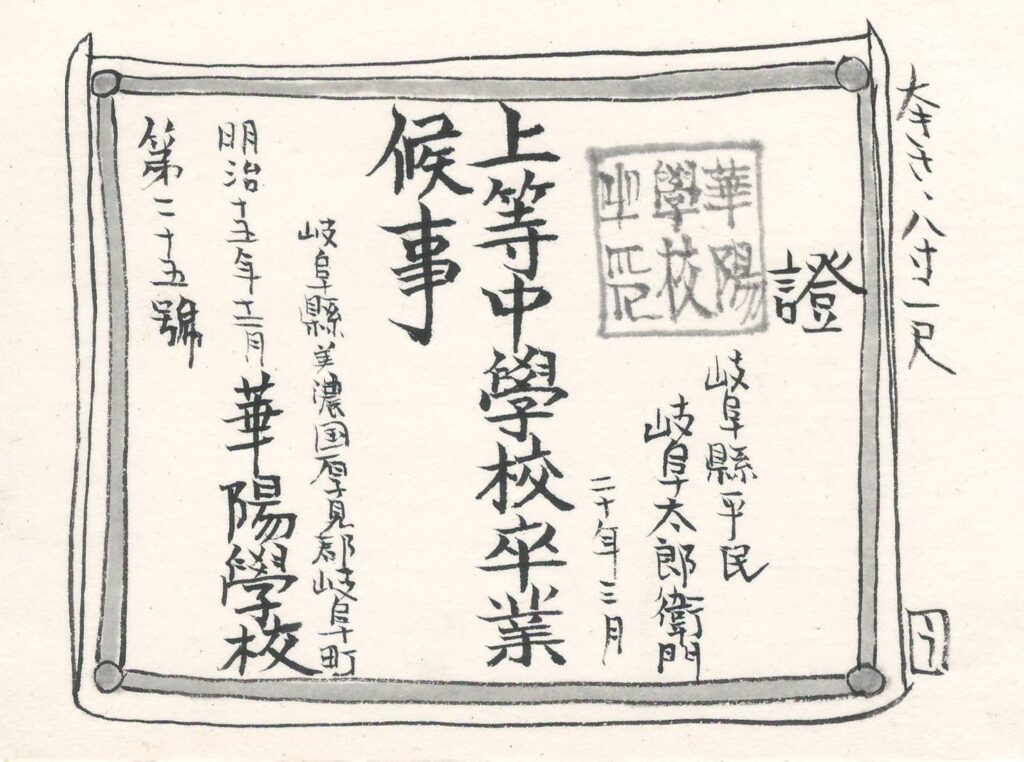

この頃、岐阜町の今泉村(現・岐阜市京町)には文教地区が形成されつつありました。1879(明治12)年6月に岐阜県師範学校に附属女子師範学校、普通女学科、附属女児学校ができ、同年7月に植物試験場が置かれて農事講習場が附設されました。1880(明治13)年4月に農事講習場は岐阜県農学校となり、第一中学校と師範学校は合併して華陽学校と改称して、華陽学校に師範学部と中学部が設けられました。

1883(明治16)年になると、華陽学校に更に農学校が合併して華陽学校農学部となり、中学部には1880年に第一中学校に開設されていた大垣分校が合併しました。ここで、農学部と中学部は互いの校舎を交換し、中学部は現在の京町に移転したのです。このように、岐阜町は市政施行(1889年)を前にして、めまぐるしくも活気ある発展を遂げていました。

◇

広瀬が代用教員であった期間は短く、1882年の夏には勉学のために岐阜に移り、華陽学校中学部に入りました。『広瀬武夫全集・下巻』には、広瀬の少年時代・学校時代の書簡が収められています。父は1883年に岐阜始審(ししん)裁判所に転勤しました。始審裁判所は、1880(明治13)年の治罪法に対応してそれまでの地方裁判所から改称されたもので、刑事裁判のうち軽罪を担当しましたが、後に再び地方裁判所の名称に戻されました。

(校史資料室所蔵)

広瀬は、海軍兵学校の予備校的な存在であった東京の攻玉社に転校しました。卒業後は築地の海軍兵学校に入学し、1888(明治21)年に広島県・江田島の海軍兵学校に転校して、1889(明治22)年春に同校を卒業しました。攻玉社(現・攻玉社中学校高等学校、東京都品川区西五反田)は、1863(文久3)年、軍艦操練所翻訳方の近藤真琴が日本は外国の学問を学ぶことが必要として江戸藩邸に開いた蘭学塾が始まりです。1869(明治2)年には「攻玉塾」と改称して築地海軍操練所(後の海軍兵学校)内に移転し、1872(明治5)年の学制で「攻玉社」として改めて開学しました。校名の「攻玉」は、「玉をみがく、知徳をみがく」の意味です。

広瀬は幼少期に涙もろいところがあったようで、海軍兵学校の最終学年一学期に左足の骨髄炎で数回の手術を受けたとき、家信に「随分目覚しき暴療治にて、他で見る人々も凄然たる有様に候いき。(中略)以前御膝下に甘え居候時の泣癖を思い出されて、嘸(さぞ)御案じなさるべけれども、頑児も今は一介の男児にして、決して痛きなどと其折には申さず候」と書いています。

広瀬は、日露戦争で旅順港閉塞隊に参加しました。旅順港(遼寧省大連市旅順口区)は、古くからの軍港で、1894(明治27)年からの日清戦争で攻防戦があり、三国干渉でロシア海軍の管理下に入り、1904(明治37)年に日本海軍の管理下に移った経緯があります。

旅順港閉塞作戦は同港に寄港しているロシア帝国海軍旅順艦隊の動きを封じるための攻撃でした。同作戦は三次にわたって行われましたが、いずれも旅順港の封鎖には至りませんでした。広瀬少佐は、1904年3月27日に実行された第二次作戦で「福井丸」を指揮しましたが、ロシア軍に察知されて失敗し、戦死して中佐に特進しました。 広瀬は漢詩を詠み、「正気歌」は七生報国と至誠の情を熱く詠んだ七言古詩です。四言詩「七生報国 一死心堅 再期成功 含笑上船」(七度生まれて国に報ぜん 一死心に堅し 再び成功を期し 笑みを含みて船に上る)は遺作となりました。

参考文献

「岐高百年史」清 信重著(1973年)

「広瀬武夫全集 下巻」広瀬武夫著(講談社、1983年)

「司馬遼太郎全集 第二十四巻 坂の上の雲一」司馬遼太郎著(文藝春秋、1997年)

「軍神広瀬武夫の生涯」高橋安美著(新人物往来社文庫、2009年)

岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内