2025(令和7)年8月

岐阜県立岐阜盲学校を創立した森 巻耳(もり・けんじ、1855~1914)とチャペル(Arthur Frederick Chappell、1860~1945)について『岐高百年史』からたどります。

校史資料室には、1994(平成6)年4月に岐阜盲学校の東海良興校長がチャペルの生地であるイギリスのベリ・セント・エドマンズ(Bury St. Edmunds)市の市長に宛てた文書(複写)が所蔵されています。その文書には、岐阜盲学校関係者が同市を表敬訪問してチャペルへの謝意を捧げ、合わせてゆかりの教会や墓地を訪れたいこと、チャペルの帰国後の事績について知りたいことなどが記されています。同校はこの年の秋に創立100周年を迎えました。

◇

1858(安政5)年の日米修好通商条約締結を受けて、日本での伝道を決めた米国聖公会は翌年に司祭を派遣し、英国聖公会も1869(明治2)年以降宣教師を派遣して伝道と教育事業を始めました。1887(明治20)年になると、英米両国の聖公会は合同して日本聖公会を組織しました。

『岐高百年史』でチャペルが最初に登場するのは、西洋化に伴い国内に英語教育熱が高まっていた1887年の項です。「当時は全国的に欧化時代であった。岐阜県でも英語が大流行して、民間にも英語講習や夜学が開かれ」(114頁)、岐阜のほかに柳津、笠松、大垣、関、八幡、高山などにも英語学校や英語研究所ができました。

県会では1886(明治19)年末に外国人英語教師を中学校に迎えることを決め、1885(明治18)年に来日し慶應義塾で英文学などを教えていた英国聖公会の司祭ロイド(Arthur Lloyd)の紹介を受けてチャペル(兄)が選ばれました。ロイドはケンブリッジ大学で教鞭を執り、チャペル兄弟はロイドの教会の信徒でした。

最初に岐阜に来たのはチャペルの弟(James Chappell、1869~1955)で、彼は慶應義塾幼稚舎で1886年から1年間英語を教え、ロイドの姪婿になりました。「実はこのチャペルは県が銓衡した当人ではなく、本物は翌二一年の六月に着任、この先着者は本物チャペルの弟であって、(中略)本人は英国で宣教師の本務を整理するのに遅れ、岐阜県から矢の催促で、弟を代理先行させたようである。」(114頁)

チャペル(兄)は、英国聖公会の執事として1888(明治21)年に夫人を伴って来日し、岐阜県岐阜尋常中学校に赴任しました。「六月、まえに書いたように、チャペル(兄)が着任し、弟は岐阜、大垣の高等小学校英語教師となった。チャペルはアーサー・フレデリック・チャペルといい、英国サーフォーク州生まれ、三〇歳。高岩町に住み、六月一〇日、自宅でキリスト教の説教をした。(中略)なお、当時の中学教師に森巻耳がいる。森はチャペルとの出会いによってキリスト教に入信、チャペルとともに岐阜訓盲院を創立した男だが、当時は博物を担当していた。」(118頁)森は、この年に眼病で中学校を退職していました。

岐阜でのチャペル(兄)は教職の傍らで自宅に人を集めて宣教も行い、通訳は教頭の辻 秋徳が行いました。森とチャペルの二人は岐阜市米屋町の借家に仮会堂を設け、岐阜聖公会が設立されました。これが現在の岐阜聖パウロ教会(岐阜市金町)の始まりです。

チャペル(兄)は英国人の有志の寄付により岩根町(旧字は巌根町、現在の今小町交差点西北角付近)に家を購入し、オルガンも備えて伝道の環境を整えました。一方、チャペル(弟)は1889(明治22)年に岐阜を離れ、その後に離日していた時期を経て1953(昭和28)年に再来日し、軽井沢で生涯を終えました。

チャペル(兄)は1890(明治23)年3月まで教鞭を執りました。1891(明治24)年の項には、「外人教師、チャペルはこの三月、任期満了による「御役御免」となっている。森巻耳が聖公会の「語学会頭」及「基督神学教師」として、雇入れの届書を県に提出した。「雇入れ」とは名目だけで、こうしなければチャペルは岐阜に止まることができなかった。当時は内地での外人雑居は困難なことであったからだ」(134頁)とあります❶。

明治時代の日本では「内地雑居」(内地開放とも)について論争がありました。内地雑居は外国人居留地などの外国人に国内の居住・旅行・外出を自由に許可することです。

1858年に江戸幕府が米・蘭・英・仏・露の各国と結んだ安政五箇国条約では、外国人は開港場・開市場の居留地での居住及び十里四方の外出を除き、幕府の許可無くして国内の移動は禁じられました。これに対して欧米各国は反発しましたが、国内は攘夷運動が盛んであった時期であり、幕府にとっては外国人の保護も必要でした。

この方針は明治政府に継承されましたが、維新後は〝お雇い外国人〟らが公用などで国内を往来することが多くなり、外出や移動の禁止は形骸化していました。政府は条約改正を急ぎましたが、条約改正が成って相互の最恵国待遇が認められれば外国人の居住・旅行・外出に関する制限を解除する必要があると考えられました。条約改正が進捗しない中、欧化政策に対して批判的な人々は、内地雑居を認めれば外国資本による侵略などが進んで日本の伝統的な文化や生活が破壊されるとして反対しました。

伊藤博文内閣の外相、陸奥宗光による対等条約締結の尽力により、1894(明治27)年に領事裁判権と治外法権の撤廃と同時に内地雑居を認める日英通商航海条約が締結され、1899(明治32)年に同条約が発効して外国人居留地が廃止され、内地雑居が実施されました。

森は1891年3月にチャペルの「日英会話研究」のための僑居許可期限が満了したことを受け、新たに「基督教神学教師」として雇い入れる許可願(期限は1896(明治29)年3月まで)を提出しています。しかしチャペルはその期限満了を待たずして1895(明治28)年5月、休養を理由に帰国しました。これは岐阜での宣教活動が不調で英国聖公会から召喚命令を受けての帰国で、彼は受けた宣教活動費の多くを岐阜での視覚障害者支援に使ったことを咎められ、再来日の希望は叶えられませんでした。

岐阜訓盲院は1909(明治42)年に移転して校舎が新築されました。「五月二七日、岐中の南、道をへだてた梅カ枝町に岐阜訓盲院が新築された。森巻耳とチャペルの苦闘一五年の成果である。この新築は海外よりの寄付によるものだ。」(257頁)文中の「梅カ枝町」は岐阜市梅ケ枝町のことで、岐阜市立岐阜中央中学校の校地の南側部分にあたります。

「古往今来」の筆者による註記

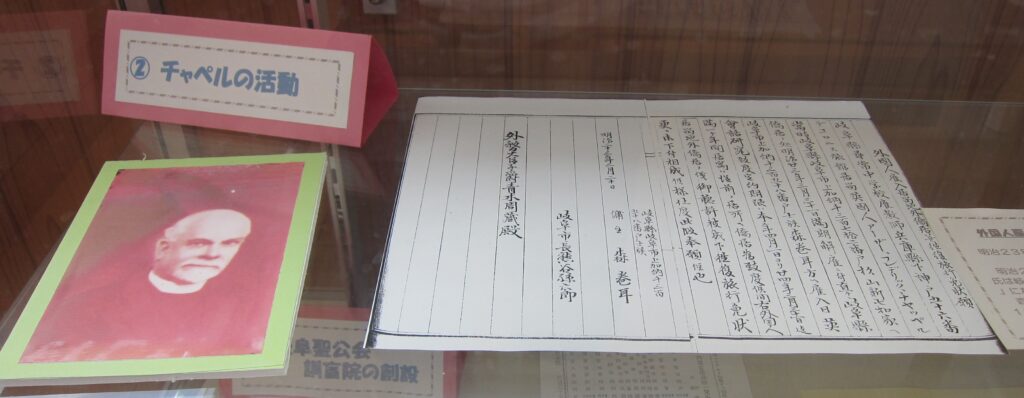

❶A.F.チャペルの「外國人雇入居畄地外僑居等徃復旅行免狀願」(複写、岐阜県立岐阜盲学校に展示)

外國人雇入居畄地外僑居等徃復旅行免状願

岐阜縣尋常中学校雇教師兵庫縣下神戸五十六番デコロニス旅舘居畄英國人アーザー、フレデリック、チャッペル當時岐阜縣岐阜市上加納千三百七拾二番戸杉山新七扣家ヘ僑留ノ処明治廿三年三月三十一日満期解雇ニ付直チニ岐阜縣岐阜市上加納千三百五十八番戸士族森巻耳方ヘ雇入日英會話研究致度定約期限ハ夲年四月一日ヨリ廿四年三月三十一日迄満一ケ年間居寓ハ從前ノ居所ヘ僑居為致度候間右外国人居畄地外僑居ノ儀御聽許被成下徃復旅行免状更ニ御下付相成候様仕度此般奉願候也

岐阜縣岐阜市上加納千三百五十八番戸士族 傭主 森 巻耳

明治二十三年二月二十日

岐阜市長熊谷孫六郎

外務大臣子爵青木周蔵殿

・ 「僑居」は「仮住まい、寓居」のこと、「扣家」(ひかえや)は下宿先にあたります。

・森とチャペルの居所である上加納1358番戸、1372番戸は現在の高岩町付近です。

・杉山新七は美濃傘問屋、貿易商で、美濃傘を輸出していました。杉山家は付近に広く地所を有し、杉山町、住吉町、八ツ梅町、梅ケ枝町の町名をつくったとされます。八ツ梅町、梅ケ枝町の名前は、八つ房のウメ(梅)の木がある天神神社に因むものです。

参考文献

「岐高百年史」清 信重著(1973年)

「岐阜盲学校百年史」岐阜県立岐阜盲学校創立百周年記念事業実行委員会編(1994年)

「京まち歴史散歩」青木栄治・髙木為一郎編著(京まちづくりの会、2008年)

「森巻耳と支援者たち 岐阜訓盲院創立のころ」東海良興著(岐阜県立岐阜盲学校創立120周年記念事業実行委員会、2014年)

「岐阜盲学校の創設者 森巻耳物語」小澤純子著、国枝利博画(岐阜県立岐阜盲学校、2016年)

「令和4年度同窓会会報」岐阜高校と岐阜盲学校と夏目漱石と私(櫛部啓子・記)

岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内